近日,一位網友在基隆人日常社團發文,分享了他在社區內停放的三台腳踏車連環失竊的經歷,迅速引發網友熱烈討論。這位網友表示,三周前停在社區車位的三台腳踏車被偷,讓他花了大量時間到警察局報警。然而,幾天後致電警察局詢問時,得知偷車的小孩因為年齡未滿12歲,無法接受刑事處罰,僅能接受輔導,且由於個資法的限制,警方無法提供對方家長的聯繫方式。

基隆腳踏車連環失竊案

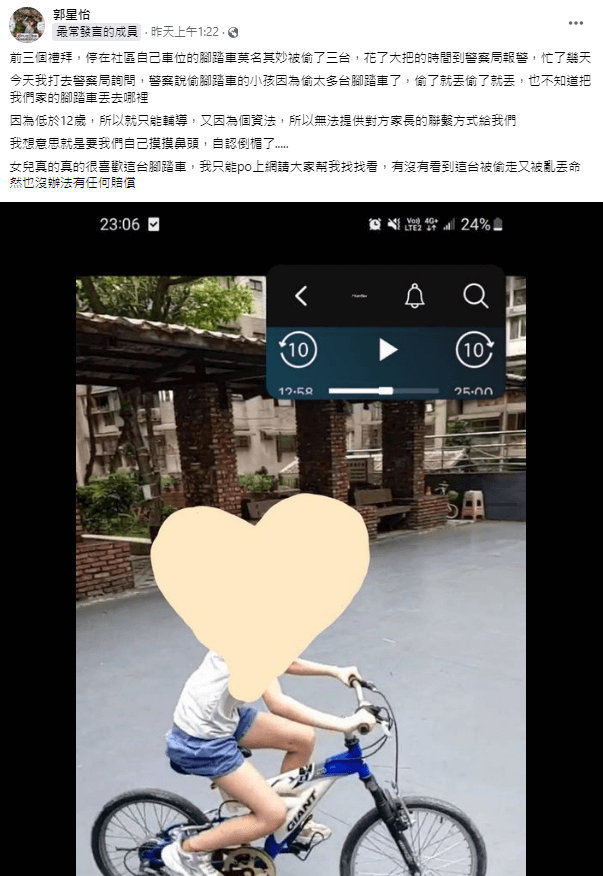

腳踏車連環失竊原PO貼文內容

「前三個禮拜,停在社區自己車位的腳踏車莫名其妙被偷了三台,花了大把的時間到警察局報警,忙了幾天。今天我打去警察局詢問,警察說偷腳踏車的小孩因為偷太多台腳踏車了,偷了就丟,偷了就丟,也不知道把我們家的腳踏車丟去哪裡。因為低於12歲,所以就只能輔導,又因為個資法,所以無法提供對方家長的聯繫方式給我們。我想意思就是要我們自己摸摸鼻頭,自認倒楣了。女兒真的真的很喜歡這台腳踏車,我只能po上網請大家幫我找找看,有沒有看到這台被偷走又被亂丟命運坎坷的腳踏車。」

此貼文一出,引發網友熱烈回應,有網友質疑警方的處理方式,認為若未滿12歲偷竊無事,那犯罪集團早就利用小孩作案了。部分網友表示應該對涉事兒童的父母提起民事賠償,也有網友對警察的處理方式表示不滿,質疑警方是否有妥善處理案件。

網友回應摘要

- 「直接開告侵占!讓父母也要負責。」

- 「警察騙你的吧,根本吃案。如果未滿12歲偷了沒事,犯罪集團早就養一堆小孩了。」

- 「應該還是可以提告,未成年是家長連帶要賠償吧。」

- 「偷竊不是公訴罪嗎?怎麼可能會沒事。」

多數網友對現行法規表示不滿,認為未成年人犯罪應由法定監護人承擔賠償責任。一位網友指出,低於12歲犯罪仍應由家長出面處理,而不是簡單以無法可管了事。還有網友擔心,這樣的法律漏洞會讓小孩覺得偷竊無所謂,應該更改法令以加重懲罰。

另有網友提到《兒童權利公約》相關規定,刪除7歲到12歲適用少事法的規定,並於今年6月19日施行。根據這些規定,兒童犯罪將由學校或社工處理及輔導,但仍可透過民事途徑要求監護人賠償。

最後,這位家長補充道,他也有兩個年齡相仿的小孩,不僅教育他們不能偷東西,還教導他們遇事不能自認倒楣,法律會保障他們的權益。因此,他為了這三台腳踏車報警,希望能藉此機會教育孩子。然而,結果卻讓他感到失望,只能自認倒楣,並且還要上網尋找失物。

法律專家意見

對此,基隆恆嵂聯合事務所吳恆輝律師指出,我國刑法主要針對14歲以上的犯罪行為人,而12歲以上未滿18歲犯罪,則依少年事件保護法處罰。若12歲以下的犯罪人,主要還是回歸學校或家庭教育體制處理。然而,這不代表12歲以下的人犯罪完全沒有法律責任,仍存在民事責任的問題。

民事求償的可能性

如本案的偷竊者為12歲以下,如果警方掌握到偷竊者的身份,受害家長仍可提起民事賠償,將偷竊的小孩及其父母一同提告要求連帶賠償,因此並不是偷竊者完全沒事。

警方的個資法限制

至於無法從警方取得偷竊者家長的聯繫方式,警方確實基於個人資料保護法的問題無法提供,除非取得對方家長的同意才能提供。不過縱使無法取得對方家長聯繫方式,若被害家長提起民事賠償的請求,仍然可以要求法院法官協助調查偷竊者身分及其家長的身分,不會因為無法取得聯繫方式而無法提告。須特別提醒的是,民事求償的時效為2年內。

吳恆輝|小檔案

恆嵂聯合事務所所長、台灣執業律師、法律碩士。處理眾多不動產糾紛、繼承糾紛及社區糾紛訴訟。為人溫暖、有溫度、誠懇,並擅長以不同角度立場給予客戶建議,提供更全方位的觀點以及解決方案。

延伸閱讀

從基隆出發,打造法律服務新模式:「恆嵂聯合事務所」吳恆輝律師的返鄉創業之路

基隆市女性受贈比例居全台之冠!國人不動產受贈9年創新高,律師提醒注意「這幾點」

停車糾紛頻發?基隆「路霸」行為:廢輪胎、花盆佔用停車位,律師教你合法維權!