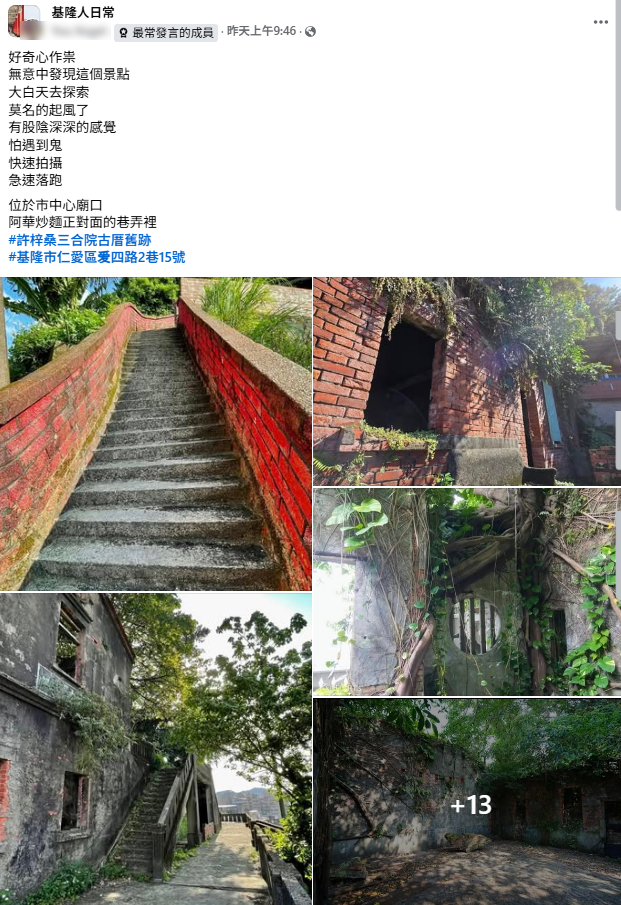

「大白天走進去,風突然吹起來,超陰森!拍兩張照片就趕緊落跑了!」一位網友在「基隆人日常社團」分享探訪許梓桑三合院古厝的經歷,誤闖基隆廟口夜市後方巷弄,意外發現這座老宅,搭配莫名的風吹草動,直呼像是走進鬼屋。這篇貼文瞬間點燃在地人熱情回應:「那才不是鬼屋,是文化遺產!」這座充滿故事感的古厝,正是隱身於仁愛區愛四路2巷15號、阿華炒麵對面巷子內的「許梓桑古厝」,又名「慶餘堂」,擁有近百年歷史。

揭開許梓桑古厝的神秘面紗

網友驚呼「鬼屋」?一場美麗的誤會

原PO的「陰森感」貼文讓人聯想到都市傳說,但更多網友出面平反:「什麼年代了,哪來的鬼?這裡超美,是拍婚紗的秘境!」更有攝影愛好者推薦這裡是「人像攝影寶地」,廢墟感十足,甚至吸引導演勘景,認為適合拍攝偶像劇或文藝片。

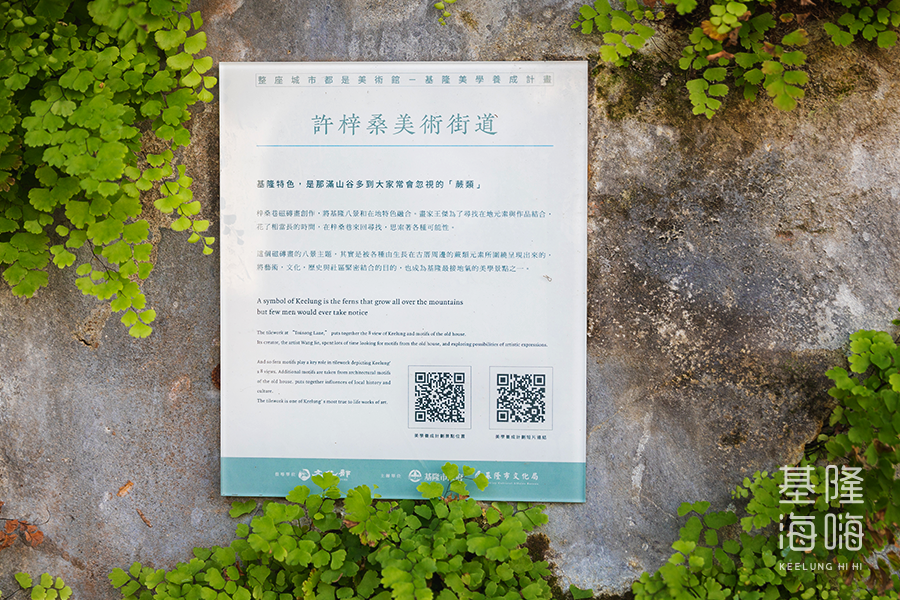

巷弄裡的文化驚喜:防空洞與基隆八景磁磚

沿著小巷上山途中,還可見防空洞和彩繪「基隆八景」的磁磚,為在地藝術家王傑創作,向這座古厝的主人許梓桑的詩作致敬,讓探訪過程增添濃厚的文化趣味。

美麗的「副作用」?蚊蟲與敏感體質的挑戰

不過也有人分享實地經驗的「副作用」:「蚊子真的很大隻!小黑蚊狠毒,根本無法久待。」更有攝影師自稱敏感體質,拍完竟然鼻血直流,連忙離開。不過在地居民則顯得雲淡風輕:「我從小玩到大,也從沒遇過什麼靈異現象啦!」

許梓桑是誰?從街長到詩人,基隆文化的奠基者

許梓桑(1874–1945),字迺蘭,號德馨,是日治時期基隆的知名士紳。歷任基隆街長、台北州協議會員,1901年獲頒藍綬紳章。他熱愛詩文,擔任「大同吟社」社長,創作著名詩作《基隆八景》,是首位為基隆地景賦詩的文人。

「慶餘堂」的興建:融合東西方的時代豪宅

1931年,他選在玉田山(今少將山)腰興建宅邸「慶餘堂」,作為晚年隱居之所。這座建築融合閩南式三合院與西洋巴洛克風格,採用台灣煉瓦株式會社TR磚打造,外牆飾以彩色花磚、竹節窗與牛眼窗,庭前面對基隆港,後院則為詩酒相伴的「迺園」,可謂當年的豪宅代表。

市定古蹟的修復困境與未來展望

戰火摧殘與產權分散:百年古厝的凋零

二戰期間,因美軍空襲,許氏家族遷出古厝,之後人事更迭、產權分散,古厝逐漸荒廢,風雨侵蝕下僅剩斷垣殘壁。2004年,市府將其列為市定歷史建築,2025年更擴大保護範圍,納入周邊駁坎與山坡地,卻因修復經費與產權問題進展有限,僅局部以鋼架支撐。

後人曾表達將古厝捐為公共資產的意願,但在政策與資源缺口下,修復仍陷膠著。網友直言:「90年前這裡視野超好,現在全被鐵皮屋和大樓擋住,實在可惜。」

從文化沙漠到文創基地?青年點亮老厝新生機

2014年起,有不少在地團體發起清掃行動,並舉辦「梓桑文化祭」,透過文創市集、藝文展演、導覽活動,喚醒市民對古厝的認識與關注。「一群年輕人自發打掃辦活動,基隆不是文化沙漠,沒文化的是不願了解的人!」

活動期間,古厝人氣高漲,但後續維護未能延續。雜草叢生、小黑蚊橫行,仍是最大阻力。「這種地方,不解決蚊蟲問題,誰願意來第二次?」也有網友建議:「應該打造成文化景點,結合八景步道與防空洞歷史,甚至開放影視取景,才能真正活化這座百年古厝。」

這裡不是鬼屋,是會說故事的房子

離基隆廟口僅5至10分鐘步行距離,地理位置絕佳,卻沉睡多年。它見證了文人足跡,也反映基隆歷史變遷。從網友「陰森探險」的驚呼,到一場場文化祭點亮的記憶,這棟老屋不該只是廢墟,更應是文化的舞台。

它才不是鬼屋,而是一座會說故事的房子。下次來廟口吃小吃,不妨走進對面巷子,看看這座被時間暫停的宅邸。也許你不會遇見鬼,但一定會遇見歷史。

(※探訪時請攜帶防蚊液,尊重環境、不亂丟垃圾,共同守護這座城市的記憶。)

基隆古厝常見問題FAQs

探訪許梓桑古厝需要注意什麼?

由於古厝目前處於荒廢狀態,且戶外蚊蟲較多,建議前往探訪時務必做好防蚊措施,例如攜帶防蚊液並穿著長袖衣褲。同時,請尊重古蹟環境,不要亂丟垃圾,也不要破壞任何建築結構或文物,共同維護這份珍貴的文化遺產。

許梓桑古厝真的是鬼屋嗎?

許多網友因為初次探訪時的特殊氛圍,將許梓桑古厝誤認為是鬼屋。但事實上,這是一座擁有近百年歷史的市定歷史建築,曾是日治時期基隆知名士紳許梓桑的宅邸。所謂的「陰森感」可能來自於古厝的荒廢與周邊環境,與靈異事件並無關聯。許多在地人反而認為這裡充滿歷史感與藝術氛圍,更是攝影愛好者的取景之地。

延伸閱讀

基隆八景有哪些?基隆地方仕紳許梓桑列這8處必訪景點,有2處已成絕跡

基隆防空洞被世界看見!《紐約時報》大篇幅報導基隆塔、仙洞巖、梓桑巷