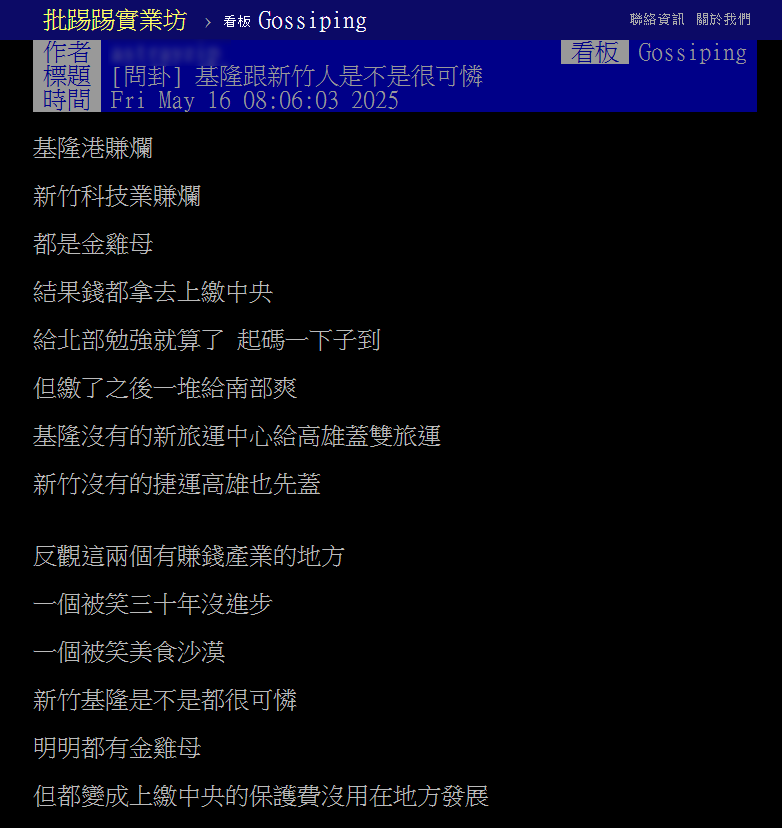

2025年5月16日,PTT「Gossiping」八卦版一篇題為「[問卦] 基隆跟新竹人是不是很可憐」的貼文引發廣泛討論。發文者指出,基隆港和新竹科學園區作為台灣重要經濟支柱,貢獻大量稅收卻未見相應地方發展,資源反而優先投入其他城市,引發網友對中央資源分配公平性的熱烈爭論。

台灣發展不均?真的「北部賺錢南部花」?

基隆:港口與發電重鎮的雙重犧牲

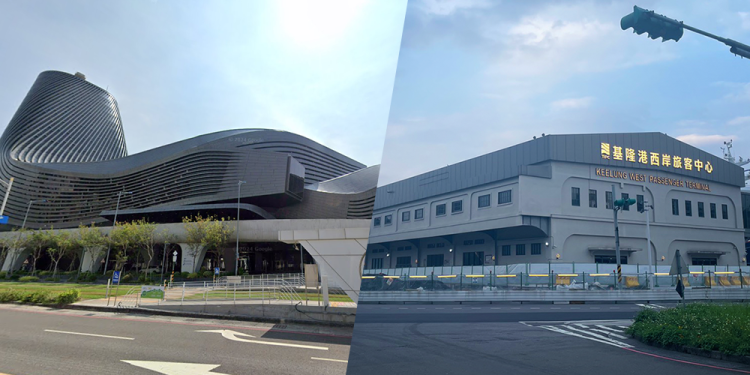

基隆港作為台灣第二大貨運港,2024年貨物裝卸量達1億3,959萬計費噸,更是台灣重要的郵輪母港,承接大部分國際郵輪業務,旅客人數累計93萬人次,為國家財政提供穩定收入。

然而基隆的貢獻不僅於此,協和發電廠自1977年至2024年間以重油發電,支援北北基宜約6.7%的用電需求,47年來為台灣電力供應扮演關鍵角色。但這項貢獻伴隨沉重代價。重油發電導致嚴重空氣污染,基隆居民長期忍受PM2.5與粒狀污染物影響。

發文者指出,基隆稅收多「上繳中央」,地方建設卻停滯不前。基隆捷運計畫歷經多年爭議至今未動工,路線與台鐵重疊,效益受到質疑。基隆常被揶揄「三十年沒進步」市容老舊、基礎設施不足。網友提到,基隆面積曾被分割給台北縣(今新北市),資源受限,港口經濟也因台北港崛起而受衝擊。

新竹:科技重鎮的基礎建設缺口

提及新竹,就不能不提新竹科學園區,它是台灣科技產業的核心。2024年營收約4.76兆元,帶動高薪就業與房價上漲。然而,新竹無大型電廠,用電仰賴中南部火力發電與北部電網。

發文者認為,新竹基礎建設未跟上經濟成長步伐。缺乏捷運系統導致交通壅塞成為日常,生活機能被網友戲稱是「美食沙漠」。雖然新竹擁有清華、交通大學等頂尖學府與研究機構,但這些中央投資的資源多服務全國,地方未獲充分回饋,稅收多流向其他地區的建設。

「上繳中央後給南部爽」的資源分配爭議

發文者的核心不滿在於:「基隆港賺爛、新竹科技業賺爛,都是金雞母,結果錢都拿去上繳中央,給北部勉強就算了起碼一下子到,但繳了之後一堆給南部爽。」這種「賺錢在地方,建設在他方」的現象引發強烈共鳴。

具體對比更凸顯這種不平衡

基隆港是台灣真正的郵輪重鎮,根據高雄市議員簡煥宗2025年4月質詢資料,2025年國際母港艘次基隆預估324次,高雄僅16次,相差308次;即使從2023年數據來看,基隆港142艘次,高雄港133艘次,到了2024年基隆暴增至331艘次,高雄卻銳減至59艘次。

然而,資源分配卻完全相反:高雄市斥資45億打造高雄港旅運中心,可同時停泊2艘22.5萬噸大型郵輪,於2023年風光開幕;基隆港雖承接台灣絕大多數國際郵輪業務,卻缺乏相應的現代化旅運設施。

新竹沒有的捷運系統,高雄卻已有多條路線通車並持續擴建。高雄捷運黃線與岡山路竹延伸線已列入前瞻基礎建設計畫,預算明確,基隆捷運卻仍處於規劃階段。

數據對比更凸顯爭議

基隆港2025年預估國際母港艘次324次,高雄港僅16次,相差308次。網友痛批:「砸45億蓋高雄旅運中心,結果國際輪掛港數大輸基隆308次」,質疑為何郵輪業務量遠少於基隆的高雄,卻獲得45億元旅運中心投資,凸顯資源分配的政治考量可能超越經濟效益。

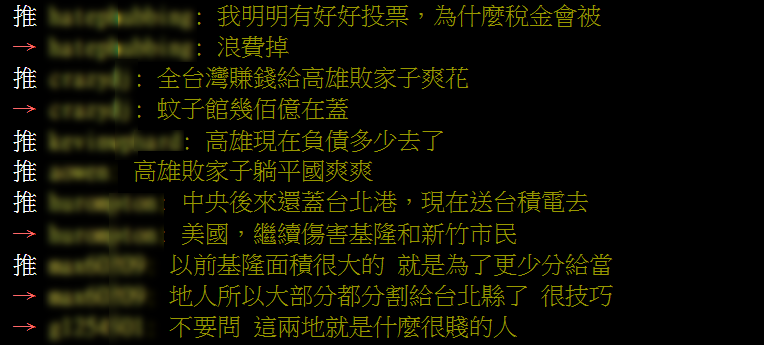

網友觀點的分歧與共識

支持觀點

許多網友強烈認同「全台灣賺錢給高雄敗家子爽花」的說法,認為基隆與新竹創造的財富被中央重新分配後,優先投入南部建設。網友痛批:「基隆沒有的新旅運中心給高雄蓋雙旅運,新竹沒有的捷運高雄也先蓋」,質疑為何經濟貢獻大的地區反而在重大建設上被邊緣化。

基隆網友特別憤怒於協和電廠數十年為北部供電,承擔污染之苦,除役後未見相應補償,反而高雄持續獲得重大建設投資。有人指出,基隆港功能被台北港取代,新竹則因快速都市化,基礎建設跟不上人口成長,但中央資源卻持續南下,形成「北部賺錢、南部花錢」的不公格局。

反對觀點

部分網友認為兩地情況不應誇大。新竹科學園區居民平均年薪高達百萬,房價居全國前列,顯示經濟活力。基隆港雖面臨競爭,但近年推動觀光有所成效。新竹擁有頂尖大學與研究機構,這些資源是其他縣市難以企及的優勢。直轄市如高雄獲得更多建設預算被認為是合理安排。

政策背景與結構性挑戰

根據行政院資料,前瞻基礎建設計畫(2017-2025)核定多項交通建設,高雄、台中捷運項目進展較快,而基隆捷運與新竹交通改善因成本效益或地方協調問題進度緩慢。國科會2025年推動的「大南方新矽谷」計畫,聚焦台南、高雄的AI與半導體產業,引發北部網友對區域平衡的質疑。

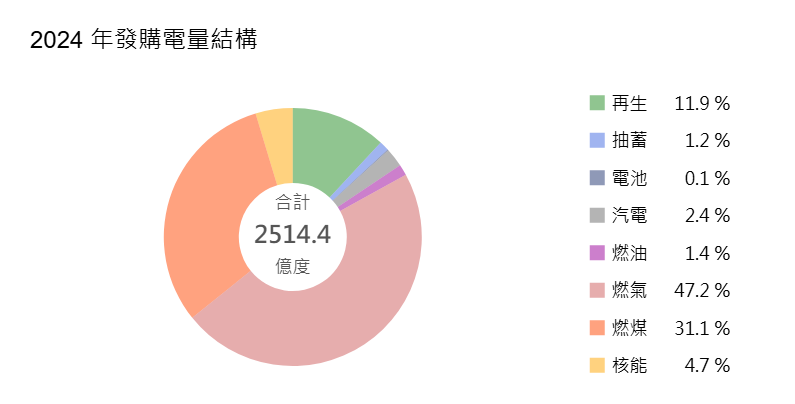

電力分配方面,2024年台電火力發電佔全國發電量的79.7%,其中燃煤31.1%、燃氣47.2%、燃油1.4%。基隆協和電廠除役後,北部電力依賴中南部火力發電與再生能源,新竹科學園區的用電需求由台中、雲林電廠支撐,凸顯區域間的資源依存與矛盾。

雖然部分網友認為地方首長的政黨色彩影響資源分配,但基隆與新竹多年經歷不同政黨執政,問題未根本改善,顯示結構性問題更為關鍵。

尋求區域均衡發展的新路徑

這場PTT討論反映民眾對台灣區域發展不均的深度關注。基隆曾以協和電廠支撐北部電力,承擔污染代價,如今除役後仍面臨發展停滯;新竹作為科技重鎮,卻受制於基礎建設不足。

網友的多元觀點提醒我們,解決問題需超越簡單的南北對立思維,考慮經濟貢獻、環境成本與治理效率的多重平衡。未來,中央如何透過透明的財政分配機制與地方參與,確保每個地區的努力獲得公平回報,讓產業發展與居民生活品質並進,將是台灣區域發展政策需要持續面對的重要課題。

本文整理自PTT網友討論,結合相關政府資料與統計數據,呈現多元觀點,不代表特定立場。區域發展議題涉及多面向考量,需要理性討論與政策檢討。

台灣發展資源不公常見問題FAQs

為什麼基隆與新竹會感到資源分配不公?

基隆作為重要港口與曾有的發電重鎮,以及新竹作為科技產業核心,兩地皆為台灣經濟貢獻大量稅收。然而,當地居民認為地方建設卻停滯不前,例如基隆捷運進度緩慢,新竹缺乏捷運系統,反觀其他地區卻有大規模建設投入,形成「賺錢在地方,建設在他方」的感受。

高雄旅運中心與基隆港的郵輪業務量為何有這麼大差異,建設卻相反?

根據資料,基隆港的國際郵輪母港艘次遠遠多於高雄港。儘管基隆港承擔絕大多數國際郵輪業務,卻缺乏現代化旅運設施,而高雄港則斥資45億元打造了大型旅運中心。這讓網友質疑資源分配的政治考量是否超越了實際經濟效益與需求。

延伸閱讀

基隆捷運二階路線民調出爐!65%支持「麥金路方案」網友熱議基隆未來發展走向

基隆社宅新進度「光明安居」目標完成44%!第2座有望落腳暖暖,無殼蝸牛再等等