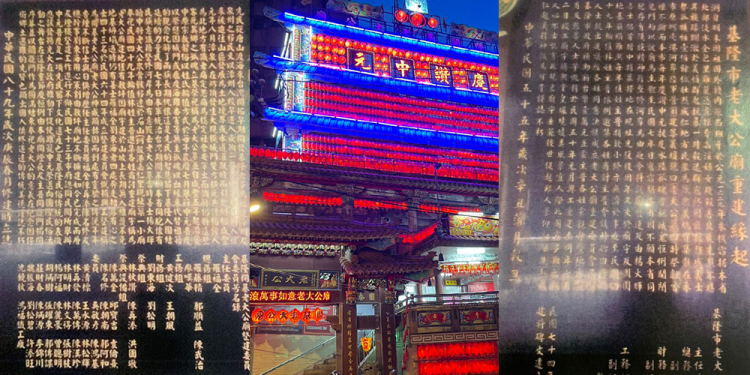

今年8/23是農曆七月初一,也就是說一年一度的鬼門開又要來了!每年開龕門的重責大任,都落在基隆安樂區的開基老大公廟。這個儀式不僅代表普度的開始,更承載了許多關於基隆開拓的歷史。但你可能不知道,這座廟的牆上竟然有兩塊截然不同的碑文,分別講述了兩種關於中元祭起源的故事。一個關於抵抗外族,另一個則關於族群械鬥。這段被塵封的「羅生門」,正是基隆人化解仇恨、開創和解的偉大證明。

基隆老大公廟的「雙重歷史」:從反外族到族群和解

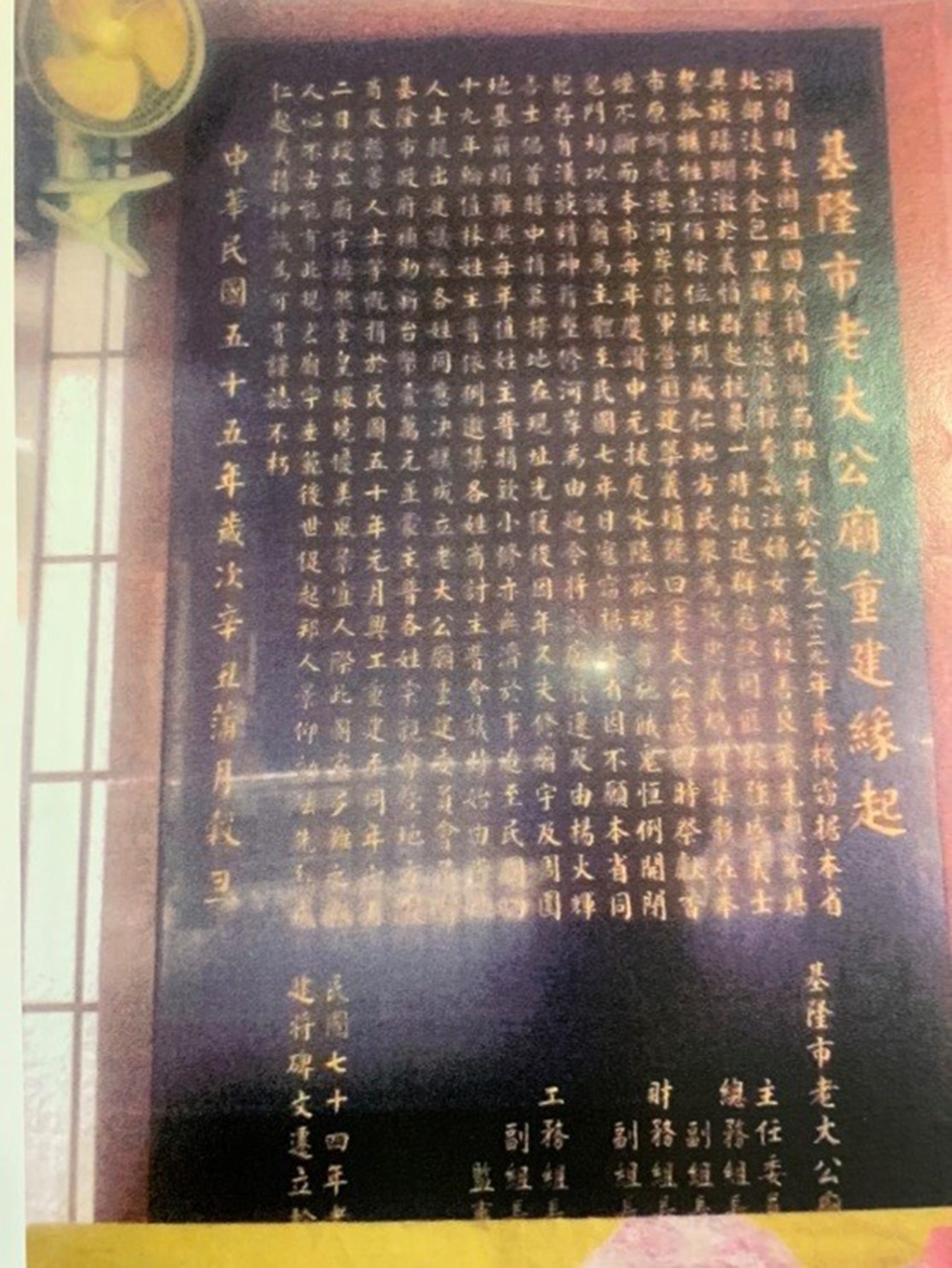

第一塊碑文:1966年官方版「反外族侵略」

根據國家文化記憶庫的資料顯示,首先,我們來看看1966年(民國55年)的舊碑文。這塊碑文講述了一個充滿民族氣節的故事:早在明末,西班牙人入侵基隆,燒殺擄掠,先民們奮起抗暴,雖然最終寡不敵眾壯烈成仁,但後人為紀念這些忠義之士,建立義墳「老大公墓」來祭拜。這段「抵抗外族」的說法,聽起來充滿正義感,但其實有很深的時代背景。

在那個政府強調「團結反攻大陸」的年代,是不允許內部有族群不和的聲音。因此,將中元祭的起源導向「對抗外族」,是最符合當時政治正確的說法。這也讓一段血淋淋的本土歷史,被包裝成了更具政治意涵的愛國故事。

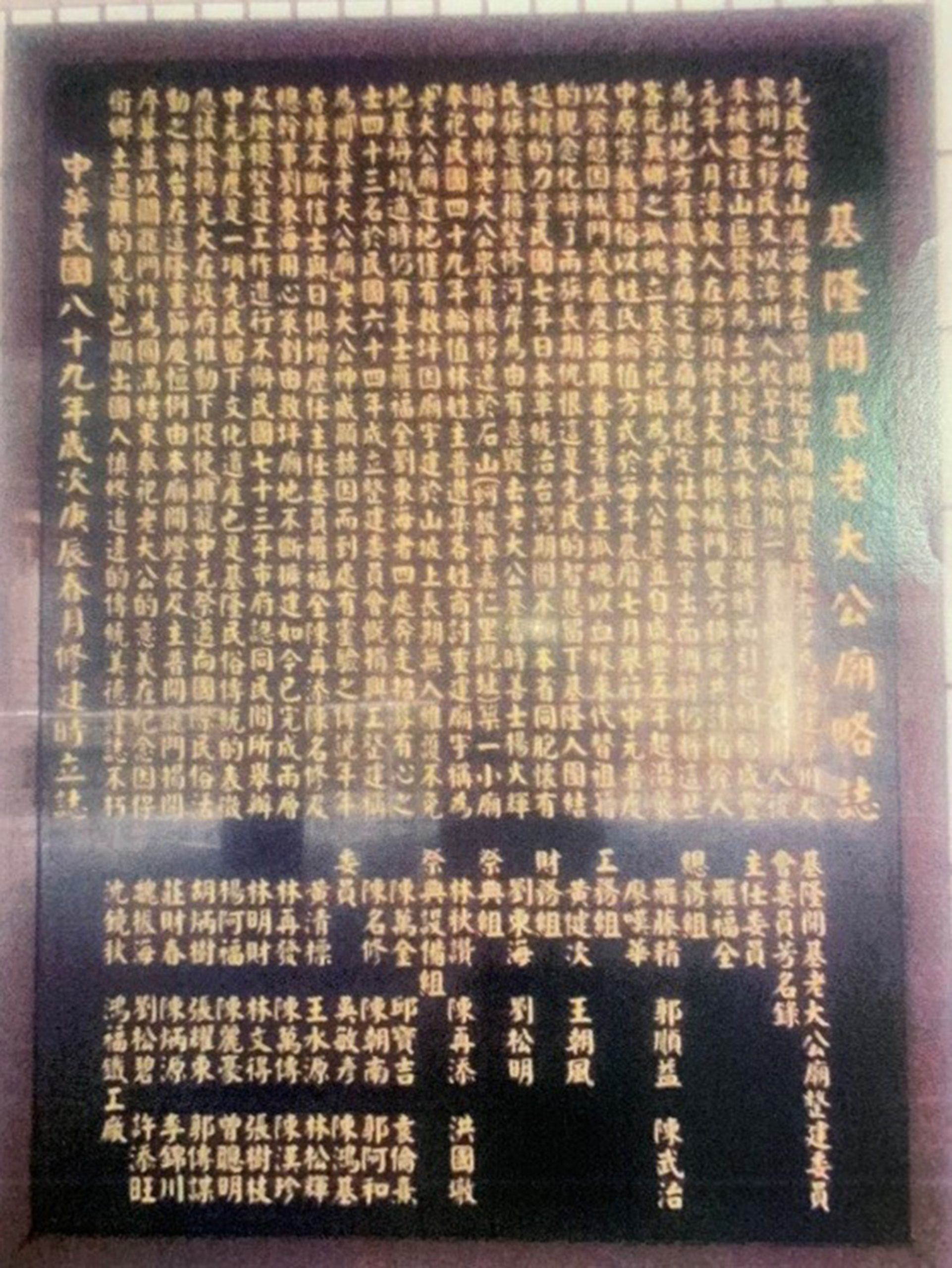

第二塊碑文:2000年解嚴後「漳泉械鬥」大公開

然而,隨著1987年解嚴,台灣社會對歷史的詮釋越來越開放。2000年(民國89年)新立的碑文,終於揭露了另一段真實卻又悲壯的起源。這塊碑文記載,基隆中元祭其實源於1851年開始的漳泉械鬥,並在1853年達到高峰的慘烈衝突。

這場械鬥造成大量死傷,無數孤魂無人安葬,成為所謂的「厲鬼」。為了安撫這些亡靈、避免他們繼續為禍人間,當時的先民們展現了偉大的智慧,他們決定「賽陣頭代替打破頭」,將每年的械鬥轉化為盛大的中元普度。這不僅讓逝者安息,也讓生者之間化解了仇恨,從此以普度取代暴力。

老大公,不只是好兄弟,更是開拓先鋒

在基隆,人們除了稱孤魂野鬼為「好兄弟」之外,也常常說「老大公」。對許多基隆人來說,這兩個詞經常是同義詞。然而,學者廖漢臣在民國五十三年於基隆所做的調查報告中指出,「老大公」並非單純的孤魂,他們其實是早期開發基隆的先驅者。

而洪連成先生根據許梓桑先生口述及長期研究結果,更進一步確認了漳泉械鬥的歷史真相。這也解釋了為什麼基隆人對這個稱呼懷著一份特殊的敬意。隨著時間演變,中元祭的祭拜對象也越來越廣,從漳泉壯士,擴大到所有為這片土地奉獻過的唐山先民、抗法義士,甚至包括當年侵略的法國士兵。這象徵著基隆人海納百川、兼容並蓄的胸懷。

儀式演變:從簡單到隆重

據廟方表示,早年開龕門儀式其實很簡單,只是時間到了去拿鑰匙開門。但從1984年起,廟方正式制定了一套完整的儀式,特別準備了錦盒、毛筆、紀錄本,讓整個過程變得莊嚴且隆重。這些改變不僅讓儀式更有意義,也讓這項百年傳統能以更神聖的方式傳承下去。

今年輪到吳姓宗親會主普

值得一提的是,基隆中元祭採用「十一字姓」輪流主普的制度,今年正好輪到吳姓宗親會擔任主普。這個輪值制度正是當年化解漳泉械鬥的智慧結晶,以血緣代替地域觀念,讓各姓氏宗親輪流承擔祭典責任,達到真正的和諧共存。

下次當你看到開龕門的儀式時,不妨想想這兩塊相隔34年的碑文背後的故事。這不僅是一場祭典,更是一部濃縮了台灣歷史、族群和解與文化傳承的活教材。

中元祭常見問題FAQs

為什麼基隆老大公廟會有兩塊碑文,且內容不盡相同?

老大公廟有兩塊碑文,分別立於1966年和2000年。舊碑文記載中元祭起源於抵抗外族侵略,反映了當時的政治氛圍;新碑文則揭露了真實起源,即1851年慘烈的漳泉械鬥,這代表了社會在解嚴後對歷史詮釋的開放與進步。

基隆人為什麼稱孤魂野鬼為「老大公」?這個稱呼有什麼特別的意義嗎?

對基隆人來說,「老大公」不僅是孤魂野鬼,更是早期開拓基隆的先驅者。這個稱呼帶有一份特殊的敬意,它代表了人們對這些為土地奉獻、壯烈犧牲的先民的感念與尊敬。

基隆中元祭為什麼採用「十一字姓」輪流主普的制度?

這個制度源於當年為化解漳泉械鬥的智慧結晶。先民們以「賽陣頭代替打破頭」的方式,將械鬥轉化為普度祭典,並以血緣(姓氏)代替地域觀念,讓各姓氏宗親輪流承擔祭典責任,從而達成了真正的和諧共存。

延伸閱讀

171年傳承!2025乙巳鷄籠中元祭全攻略:從放水燈遊行到火舞,百年祭典超有看頭

171年歷史盛典再進化!2025基隆中元祭獲國際級認證,吳姓設計師操刀主視覺「吉龍」巧思超吸睛!

不只中元節放水燈!看懂水燈歷史、禁忌,指引好兄弟平安找回歸屬