長輩失智/志了嗎?與家中長輩互動時,發現長輩記性變差、常常發呆、話變得越來越少,甚至拒絕溝通;且笑容越來越少,取而代之的是滿臉愁容,有時還會對家人發脾氣,開始擔心長輩是不是「失智」了?國泰綜合醫院精神科臨床心理師李絲絲表示,有時候長輩並非真的失智,而是「失志」,也就是受「假性失智」的影響其認知功能。這兩者雖然看起來很像,但背後的病因與治療方式卻大不相同。

失智症有真和假?

失智是記憶力下降、假性失智會憂鬱

事實上,在逐漸年老的歲月裡,「失志」與「失智」常一同悄然走進長輩的生活。所謂「失志」,指老年憂鬱患者失去對生活目標與熱情,陷入憂鬱、無價值感、悲觀的負面情緒漩渦中,可能影響其認知功能如:記憶力、專注力下降等;而「失智」則是指記憶與認知功能的減退,常見如:阿茲海默症、血管性認知障礙症、額顳葉認知障礙症、路易體認知障礙症等。

而所謂「假性失智」比較像是「心累了」,指老年憂鬱患者因生活缺乏目標、悲觀、無價值感、長期情緒低落等情緒因素,出現類似失智的症狀,如:記憶力變差、專注力較弱等。

是假性失智還是真失智? 背後病因大不同

假性失智及失智症具本質上的不同:

1.病因

假性失智症是因情緒困擾或其他心理因素引起的認知功能下降,通常與情緒狀態有關,而不是大腦結構性的損害;失智症則是因大腦的結構性或病理性變化所引起,通常會導致大腦神經元的死亡,並影響認知功能的長期衰退。

2.症狀表現及進展速度

假性失智患者的認知症狀通常是暫時性的,隨情緒狀況改善而有所好轉,認知功能有回復的可能性;失智患者的認知症狀則不會因情緒困擾改善而消失,而是緩慢進展但持續惡化,並影響到更多的認知功能,最終影響日常生活能力。

如何區分「假性失智」和「真失智」?5大症狀表現可觀察

臨床上,藉由下列症狀及表現可觀察到假性失智及失智患者不同之處:

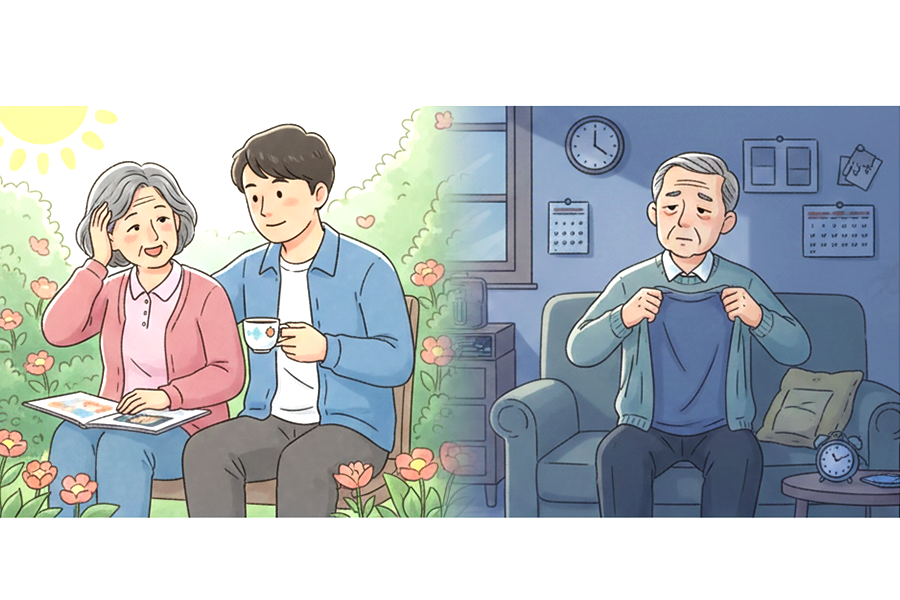

1.外觀行為觀察

假性失智患者可能較不注重個人儀容與服裝,然整體衣著仍符合適切性;失智症患者則是可能出現衣著不適切,如:冬天穿夏衣。

2.功能表現與日常生活

假性失智患者於日常生活功能保有一定能力,尚可維持正常的生活;失智症患者則是漸進式喪失生活能力,日常生活中多需他人提醒及監督或是提供協助。

3.語言功能

假性失智患者語言功能大致保留,話量可能較少,然仍有能力簡述自身情緒及身體狀況,話題多專注於自身健康議題及身體症狀,並伴隨情緒低落、絕望或無望感等負向情緒;失智症患者則是語言能力逐漸退化,顯現於詞彙減少、叫不出物體名稱或人名、表達不明確等,話題易偏離主題,或無法理解複雜問題。

4.認知測驗表現

假性失智患者於客觀測驗中的表現受情緒波動而變動較大,在多次測驗中可能出現「突然進步」或經鼓勵後表現明顯較佳的情況;失智症患者於多次的客觀測驗表現一致性較高,顯現其認知功能逐步退化。

5.受測態度

假性失智患者在客觀的心理測驗或醫學檢查中,受測態度可能較消極,即使知道答案也傾向回應「不知道」並放棄;失智症患者則傾向努力掩飾認知功能下降的事實,受測態度多積極配合,即使測驗結果可能不佳。

身為家屬,該怎麼辦?

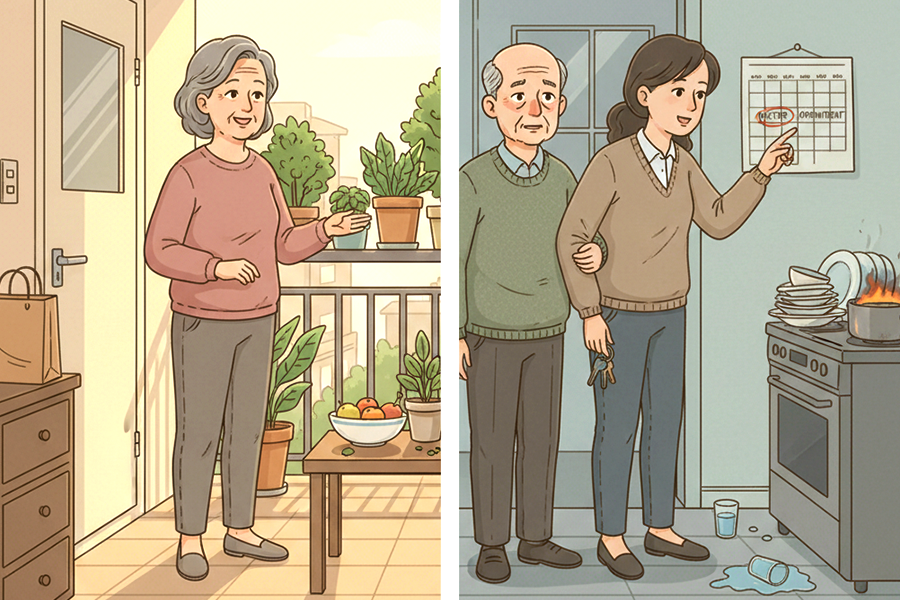

先帶長輩至精神科完整檢查

不管是「失智」或「失志」,最重要的是不要自己猜!臨床心理師李絲絲建議,可先帶長輩至精神科或神經科做完整的認知功能及情緒狀態檢查,釐清患者整體認知功能及情緒狀況,並定期追蹤;再者,根據不同的病症進行不同的介入及相應的治療。

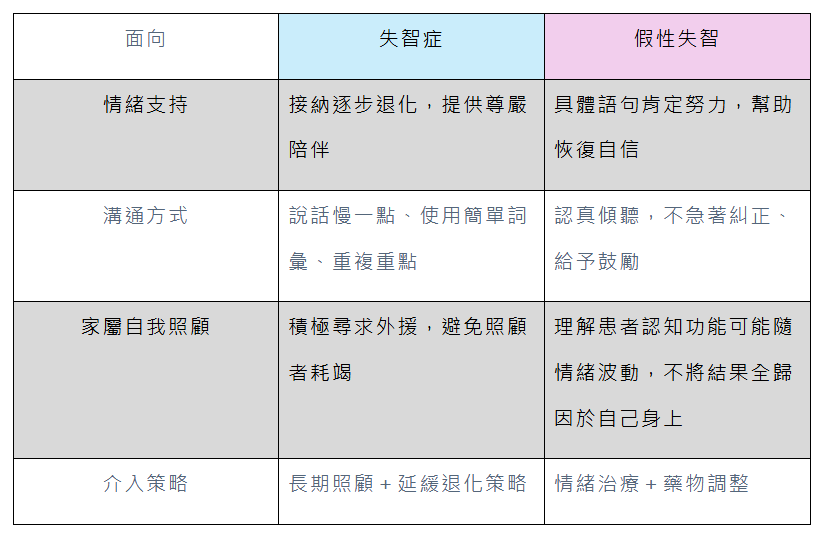

以下為假性失智及失智在照顧的各面向上的不同之處,提供家屬以相應方式因應:

【健康醫療網】授權轉載 原文刊自【假性失智與失智的區別? 專家揭「5大症狀」可觀察】

失智真假常見問題FAQs

假性失智(失志)可以被治癒或逆轉嗎?

由於假性失智主要是由情緒困擾(如老年憂鬱)所引起,而非大腦結構性病變,因此在情緒狀態獲得改善後,其認知功能障礙通常有回復的可能性。建議及早就醫,透過藥物或心理治療處理憂鬱問題。

該帶長輩去看精神科還是神經科檢查失智呢?

臨床心理師李絲絲建議,可先帶長輩至精神科或神經科進行完整的認知功能及情緒狀態檢查。精神科醫師會特別評估情緒狀態,神經科醫師則著重於大腦病理變化,雙方面檢查有助於釐清究竟是真失智還是假性失智。

如何鼓勵有「假性失智」傾向的長輩去接受檢查或治療?

假性失智患者常伴隨憂鬱,受測態度可能較消極。家屬應以溫和、支持的態度,將檢查目的導向「排除身體的其他疾病」、「看看是不是最近太累、太憂鬱影響了記憶力」,並強調這是一個可改善的狀況,減少長輩的抗拒與無望感。

延伸閱讀

看病免出門!5大族群可請醫師「居家醫療」申請條件、費用一次搞懂

基隆長照資源|照顧者壓力過大、臨時有要事…家中長者怎麼辦?基隆喘息服務、長照機構資訊一次看!