基隆作為台灣早期開發的重要港口城市,受限於丘陵地形與早年的都市規劃,多數街道與巷弄本就較為狹窄,加上一年四季頻繁降雨的氣候特徵,「撐傘走在狹小的街道」幾乎是基隆人的日常寫照。近期,基隆市政府積極推動「行人友善」政策,致力改善用路環境,但部分路段受限於先天條件與設施配置,仍讓市民感到步步驚心。

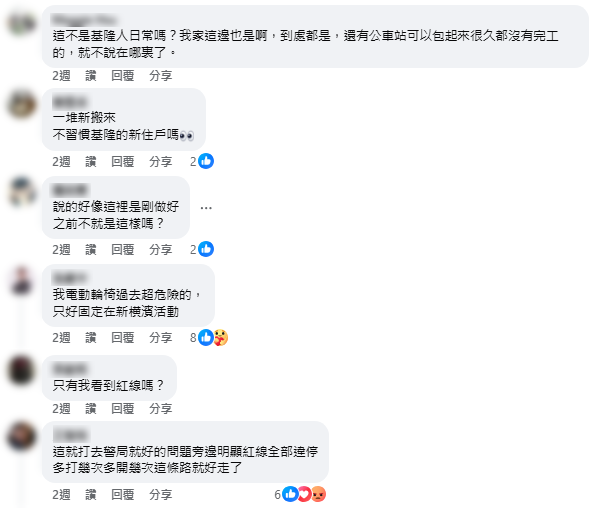

日前就有民眾在臉書社團「基隆人日常」發文指出,中山區復興路人行道設計不僅難以通行,在雨天更演變成一場艱難的「障礙賽」。

基隆復興路人行道「卡卡」危機

路幅窄又卡變電箱 市民苦嘆:過路像闖關

該名網友表示,中山區復興路沿線鄰近德育護理健康學院、中山高中及德和國小,是許多學生與在地居民每日必經的通學、通勤路段。然而,該處人行道寬度本就不足,路面上卻同時矗立著大型變電箱與電線桿,幾乎佔據了所有的通行空間。

原PO生動描述了現場的窘境:「短短2分鐘內有4個人經過,男生必須側身才能擠過,女生則要收起雨傘,過了這兩道關卡才能重新開傘。」在風雨交加的日子裡,行人不僅要面對濕滑路面,還得冒著淋濕的風險收傘閃避障礙物;更有甚者,輪椅族與推嬰兒車的家長因無法通過,被迫走上車道與汽機車爭道,畫面險象環生。

此外,也有民眾擔憂電箱上方外拉的線路與電桿距離過近,若雨傘不慎勾到恐引發危險,呼籲相關單位應重視行人安全。

民代籲電纜地下化 工務處:已列入優先改善評估

針對市民的反映,在地民代與市府單位皆迅速做出回應,展現解決問題的誠意:

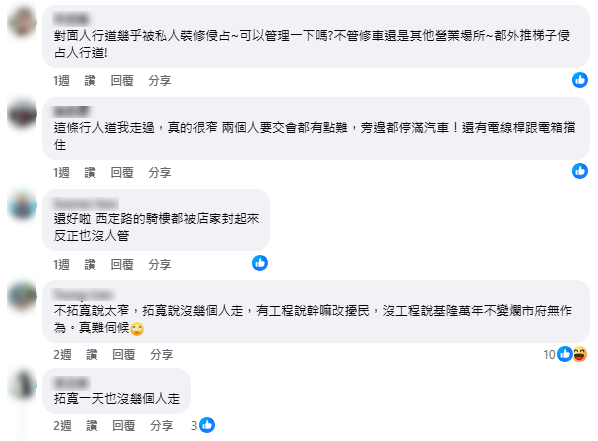

市議員施偉政服務處表示:接獲通報後相當重視,已請市府相關單位研議該路段「電纜地下化」的可行性,希望能移除電線桿;至於阻礙通行的電箱,也將評估是否能透過調整位置、縮小體積或設置防護措施來改善。

基隆市政府工務處(公有建築科)回應: 坦言該路段確實存在改善空間,目前已針對破損缺失部分編列預算,將納入明年度(2026年)進行改善。工務處強調,復興路至文化路段因串連多所學校與行政機關,屬於重要節點,將「優先納入人行道改善之評估路線」,並積極爭取中央補助預算以進行整體優化。

老舊城市轉型不易 盼加速改善還路於民

推動「行人友善」是現代城市的必然趨勢,也是基隆市政府當前的重要政策方向。然而,要在這座早期開發、腹地狹小的「雨都」中落實人本交通,確實需要克服更多先天上的困難與挑戰。

雖然硬體改善非一蹴可幾,但市民的安全不能等。期盼市府與相關單位的評估能盡快轉化為實際行動,讓這條原本崎嶇難行的「障礙賽道」,早日變回一條能讓學生與長輩安心回家的平坦道路。

復興路人行道常見問題FAQs

為什麼基隆復興路的人行道會被民眾抱怨是「障礙賽」?

主要原因是復興路人行道本身就較為狹窄,加上路面上同時矗立著大型變電箱與電線桿,這些設施幾乎佔據了所有通行空間。這導致行人在經過時必須側身,雨天撐傘者甚至需要收傘才能勉強通過,輪椅族或推嬰兒車的家長更因此被迫走上車道,險象環生。

除了變電箱和電線桿,基隆推動「行人友善」政策還面臨哪些困難?

基隆作為早期開發的城市,主要受到丘陵地形的限制,許多街道巷弄在規劃之初就較為狹窄,導致腹地不足。加上一年四季多雨的氣候特徵,使得人行道環境的優化比其他城市面臨更多先天性的困難與挑戰,硬體改善難以一蹴可幾。

延伸閱讀

不甩斑馬線?基隆取締行人違規7個月開罰4739人!5路段上榜,網讚翻:早就該罰

基隆是行人地獄?統整遭網友點名的4大交通亂象,「違停」最多人抱怨!