新生代創作歌手黃小玫,曾以《24小時基隆》MV榮獲國際觀光影像節雙料大獎,不僅成功展現基隆魅力,更榮獲日本國際觀光影像節「最佳亞洲影響獎」與「國際組最優秀賞」雙項殊榮。然而,才華洋溢的她,卻在近期傳出因病驟逝的噩耗,享年34歲。這位備受各界期待的文青女神,不敵罕見的「NK/T細胞淋巴癌」。

《24小時基隆》得獎歌手黃小玫驟逝

才華洋溢的殞落:黃小玫與罕見「NK/T細胞淋巴癌」

黃小玫團隊日前發布沉痛聲明,表示這位曾在日本、葡萄牙三座國際觀光影像展獲獎,並於2024年推出首張創作專輯《Appreciation》的歌手,因不敵罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」離世,享年34歲。

憑藉清新脫俗的外型與高學歷背景,黃小玫被視為新一代文青女神,她的驟然離世令歌迷及各界震驚不捨。團隊聲明指出,黃小玫近期因身體不適住院治療,確診罹患罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」。儘管治療過程極為辛苦,她仍保持積極正面的人生觀,勇敢對抗病痛、不懈奮戰,但最終仍不敵病魔,「上天帶著她化作最善良的天使」。

國際肯定的《24小時基隆》展現港都魅力

黃小玫曾為基隆市政府創作的《24小時基隆》MV,以年輕人視角體驗基隆的獨特魅力,從早晨的漁港到夜晚的街景,完整呈現港都多元風貌,並獲得國際大獎肯定。

醫界警示:9成成人潛伏的「EB病毒」與罕見癌症的高度關聯

初期症狀極具誤導性:像感冒或鼻竇炎

針對黃小玫所罹患的罕見癌症,基因醫師張家銘在臉書粉專發文指出,這種疾病與幾乎每個人都曾感染過的愛潑斯坦–巴爾病毒(Epstein–Barr virus, EBV)有關。

張醫師表示,這位34歲女歌手在幾個月前開始出現鼻塞、流鼻血、喉嚨痛等症狀,起初以為只是鼻竇炎或過敏,但病情急轉直下,最後確診為俗稱的「NK/T細胞淋巴癌」(鼻型外周自然殺手/T細胞淋巴癌 Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type)。

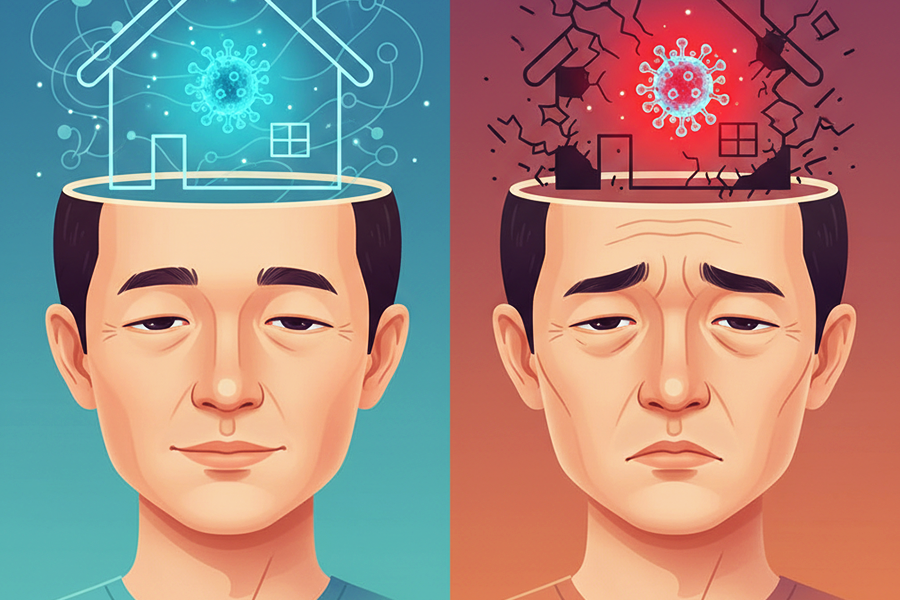

免疫系統失衡是關鍵「EB病毒」從房客變主角

張醫師提醒,全球九成以上成年人都曾感染過EB病毒,它像個房客,默默潛伏在體內。「問題不在病毒本身,而是在於我們的免疫系統是否能穩定維持這個『和平協議』。」當身體太累、太亂、太久沒有休息修復時,這位「房客」就可能「現身」,甚至變成主角。

NK/T細胞淋巴癌特性:初期症狀像感冒!好發亞洲人

根據文獻指出,鼻型NK/T細胞淋巴癌是一種特別兇猛的癌症,好發於亞洲人、男性,平均年齡約50歲。正因它不常見,加上初期症狀像感冒或鼻竇炎,往往容易被忽略。

患者常見鼻塞、流鼻血、喉嚨痛、臉部腫脹、鼻腔潰爛等,若未及時診斷與治療,可能擴散至顏面骨、皮膚、腸胃道甚至睪丸,嚴重時還會引發高燒、貧血等血球異常的「血球吞噬症候群」。

張醫師進一步說明,這類癌症與EB病毒有高度關聯。當病毒活化,會影響免疫細胞基因調控,使癌前細胞失控增生;而原本負責「殺死癌細胞」的自然殺手細胞,反而會被病毒綁架,淪為癌細胞本身。

病毒是「照妖鏡」醫師呼籲5大生活調整

張醫師強調,病毒是檢視我們生活是否失衡的「照妖鏡」,照出我們的生活是否失衡。長期高壓、熬夜、抽菸、飲食不規律、接觸過多環境毒素的人,往往是病毒活化的溫床。

他呼籲民眾,若近期常有喉嚨腫痛久不癒、鼻塞、流鼻血、臉腫、慢性疲倦等情況,不要輕忽,簡單的血液檢查如EB病毒抗體、EBV DNA定量等,都能及早發現身體異常。

為了維護免疫力、穩定體內的「和平協議」,醫師提出以下5項生活建議:

- 維持良好的睡眠節奏: 特別是晚上11點到凌晨3點,是肝臟與免疫細胞修復的關鍵時段。

- 注意飲食: 減少精緻糖與碳水化合物,避免啟動發炎路徑。

- 保持適度運動: 中等強度的運動能提升自然殺手細胞活性。

- 照顧腸道健康: 多攝取膳食纖維、發酵食品、補充益生菌。

- 減少環境毒素暴露: 避免抽菸、少接觸油煙、農藥與塑化劑,保持居家通風。

張醫師最後感嘆:「這次女歌手的故事,是一個警鐘,不是要讓大家害怕病毒,而是提醒我們,我們的身體其實一直在說話,只是過去我們沒聽見。」

增強免疫力常見問題FAQs

為什麼說「9成成人有EB病毒」?它跟NK/T細胞淋巴癌的關聯性是什麼?

愛潑斯坦–巴爾病毒(EBV)是一種極為普遍的病毒,全球九成以上成年人都曾感染。它通常潛伏在人體內,被免疫系統控制。然而,當人體因長期高壓、熬夜、作息失衡導致免疫力崩潰時,EB病毒就可能「活化」。NK/T細胞淋巴癌與EB病毒有高度關聯,病毒活化後會影響免疫細胞基因調控,導致癌細胞失控增生,甚至「綁架」原本應殺死癌細胞的自然殺手細胞(NK細胞),使其成為癌細胞本身。

除了維持良好的生活習慣,是否有具體的日常方法可以增強免疫力來對抗潛伏病毒?

基因醫師建議從五個面向著手強化免疫力:

1. 確保高品質睡眠(特別是晚間11點到凌晨3點)

2. 調整飲食結構(減少精緻糖與碳水化合物,避免啟動發炎路徑)

3. 保持適度運動(有助提升自然殺手細胞活性)

4. 照顧腸道健康(多攝取膳食纖維、發酵食品、補充益生菌)

5. 減少環境毒素暴露(如戒菸、減少油煙、塑化劑接觸)

這些建議的核心是讓身體擺脫「失衡」狀態,維持免疫系統的穩定。

延伸閱讀

戒酒後手抖、幻覺…醫揭恐怖「關鍵物質」:免疫系統竟會反噬自己

心好累、壓力太大?衛福部補助15-45歲免費心理諮商,4步驟申請給自己一個喘息機會