中央銀行總裁楊金龍18日在理監事會記者會上,以具體數據正面駁斥「房地產是經濟火車頭」的說法,這番「說真話」的發言瞬間在網路掀起激烈論戰,PTT房屋版(home-sale)和股票版(Stock)不約而同出現大量討論,反映出台灣民眾對房市政策的深層分歧。

央行總裁點破「房地產火車頭」神話

楊金龍數據說話:營建貢獻僅0.07% 遠遜製造業

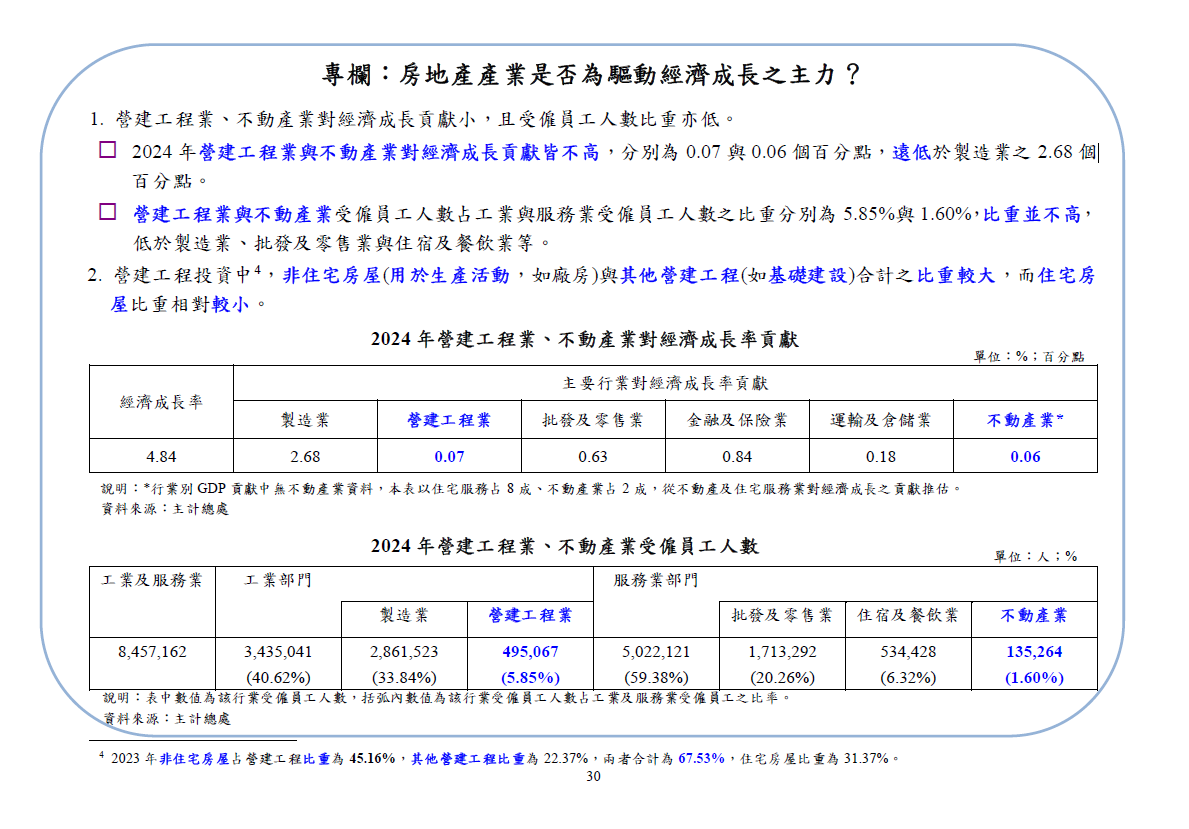

央行會後公布的參考資料,直接用數字說話,毫不留情。數據顯示,2024年營建工程業對台灣經濟成長的貢獻僅有0.07個百分點,而不動產業更是只有0.06個百分點。這兩個數字有多低?報告中寫道,它們「遠低於製造業的2.68個百分點」,甚至連「運輸及倉儲業的0.18個百分點」都比不上。

楊金龍強調,雖然央行持續進行信用管制,但全體銀行不動產貸款集中度從去年6月的37.61%高點,到今年8月只緩降到36.71%,「集中度下降緩慢,因此房市管制需要持續」。他更直言不諱地指出,「信用資源過度集中不動產並非好事」,認為房地產風險尚未解除。

此外,央行也從就業數據分析,證明「火車頭論」站不住腳。2024年營建工程業的受僱員工數約為49.5萬人,只佔全體工業與服務業總就業人數的5.85%;而不動產業受僱人數更少,僅13.5萬人,佔比僅1.6%,與製造業、批發零售業等就業大戶相比,完全是小巫見大巫。

PTT房版、股版大激辯 社會撕裂浮上檯面

楊金龍的發言,在網路社群引發兩極化的反應。在以討論房產買賣為主的房屋版(home-sale)上,網友的反應最為激烈:

- 支持者大聲叫好:「腦多被央行打臉,好爽」、「房蟲以後想再用經濟火車頭來情勒已經沒用了」。

- 質疑者則反擊:「全世界都知道房地產是內需火車頭,只有蛋頭學者不知道」、「剛查一下美國房地產佔GDP18%,我們兩光總裁又要獨步全球」。

相較之下,股票版(Stock)的討論則相對理性,多數網友支持央行立場,認為「這次給DG楊一個讚」、「所有的錢都卡在房產裡,國家社會只會越來越慘越來越爛」。但也有人擔心政策的後續影響:「我看楊金龍是不想有下一任了」、「到底是在氣央行沒你懂經濟還是氣自己今年沒賺到額外收入」。

爭論焦點:關聯產業與政策矛盾

這場論戰的核心,在於央行統計範圍是否完整。批評者認為,房地產的關聯產業如家具、家電、裝潢等產值並未被計入,他們反問:「我裝潢就花了幾百萬,錢是給鬼了嗎」。

而支持者則反駁,房價炒作導致資金過度集中,排擠了其他產業的發展,「薪水都拿去繳房貸了,沒有消費,經濟怎麼可能會好」。這點出了台灣社會的深層痛點:當年輕世代的薪水多數被房貸吃掉,哪還有多餘的錢去消費、去投資?

更值得關注的是,許多網友點出了台灣政策上的矛盾。央行一方面用數據證明房地產並非經濟火車頭,但行政院卻大力推動「新青安貸款」鼓勵民眾購屋。這讓網友忍不住嘲諷:「可是行政院長要你開水龍頭」、「自住放寬,投資關更緊,理論上房價降,讓多點人願意且有能力買新房住」。

少子化成房市變數,網友預測「遲早會走上這一步」

在這場激烈的討論中,「少子化」議題也一再被提及。許多網友觀察到,少子化帶來的衝擊已經開始在各個層面顯現,例如「國小課後社團已經在搶學生,搶不到會開不成的那種」。

有網友據此大膽預測:「房地產,遲早也會走上這一步,時間問題而已」。這句話反映出許多人對於未來人口結構變化的擔憂,認為這將從根本上改變台灣的房市需求。

這場由央行數據引發的網路論戰,不只是一場關於經濟的辯論,更觸及了世代正義、資源分配、國家發展方向等深層議題。支持央行者認為,資金過度集中房地產確實影響國家競爭力;反對者則強調房地產的關聯效應,擔心管制措施影響經濟成長。這場論戰的持續延燒,考驗著政府各部門在維持金融穩定與促進經濟成長間,如何取得平衡的智慧。

房地產火車頭論常見問題FAQs

為什麼央行總裁說房地產不是經濟火車頭?

央行總裁楊金龍主要引用兩大數據來支持這個論點。首先,從GDP貢獻來看,2024年營建工程業和不動產業的貢獻度加起來還不到0.2個百分點,遠低於製造業。其次,從就業數據來看,營建和不動產業的就業人數佔比也相當低,顯示其對整體經濟的帶動作用有限。

高房價對台灣經濟有哪些負面影響?

許多人認為,過度集中的房地產貸款資源會排擠其他產業的發展,導致國家競爭力下降。此外,當薪水大部分用於繳交房貸,民眾的消費力就會減弱,進而影響整體內需市場,形成資金只在房市內循環,而無法流向實體經濟的困境。

延伸閱讀

台灣社區大樓會變「貧民窟」?PTT網友揭都更地主戶與管理費爭議

全台「等房族」激增!該買房還是租房?房產專家建議先評估兩大要件