「冷死人」是真的!近年來,每當寒流來襲,總會傳出不少因氣溫驟降導致的猝死案例。許多人以為這樣的憾事只會發生在無家可歸或未妥善保暖的人身上,但事實並非如此。不少猝死案例就發生在溫暖的家中,甚至是在睡夢中。究竟是什麼原因,讓寒冷天氣成為健康的隱形殺手?

寒流來襲,室內猝死風險不可忽視

猝死可能發生在家中,甚至睡夢中

過去曾有網友在PTT發文,發現猝死並非僅發生於露宿街頭或衣著單薄者,許多案例顯示,即使身處溫暖的家中、蓋著被子,仍可能發生憾事。尤其客廳與浴室因為與外界溫差較大,更是室內最容易發生猝死的地方。當室溫驟降,血管收縮、血壓飆升,容易誘發心肌梗塞或中風,甚至在睡夢中離世。因此,寒流來襲時,室內也需保持適當溫度,避免驟冷刺激心血管系統。

猝死前兆警訊,出現這些症狀應提高警覺

身體在猝死前可能發出警訊,若出現以下症狀,應盡快就醫,以免錯過黃金治療時間:

- 大量出汗:心臟病發作前,頭部、頸部、背部可能突然流汗。

- 臉色異常:臉色發黑或發白,需警惕肺栓塞可能。

- 眼前發黑:經常視線模糊,可能與心肌梗塞有關。

- 劇烈頭痛:可能是腦部血管出問題的警訊。

- 不明原因疼痛:身體某處出現無法解釋的疼痛,可能是心肌缺血的信號。

- 胸部疼痛:胸部頻繁疼痛,可能是心血管中斑塊堆積的徵兆。

- 無症狀突發:最危險的是毫無預警發作,導致即刻猝死。

天冷NG行為,小心增加心血管風險

冬季低溫會刺激交感神經,使血壓上升、血管收縮,進而增加心臟負擔。以下幾種行為特別容易誘發心血管疾病,應特別注意:

- 泡湯時間過長、水溫過高

泡溫泉或洗熱水澡時,水溫不宜超過42度,時間控制在10分鐘內,避免血管過度擴張導致血壓驟降,甚至昏倒。泡湯前後應補充適量水分,避免脫水。

- 喝酒取暖

酒精會擴張血管,使身體散熱加速,反而更容易失溫,增加低溫猝死風險,尤其寒流期間更要避免飲酒取暖。

- 重訓或劇烈運動

冬天血壓波動較大,重訓可能使血壓瞬間飆升,增加心血管負擔。建議進行快走、慢跑、游泳等心肺運動,並隨時監測血壓狀況。

- 早晨起床過快

清晨氣溫較低,血壓波動劇烈,若起身過快,容易導致姿勢性低血壓,甚至昏厥。建議起床前先在床上活動四肢,讓身體逐步適應氣溫變化。

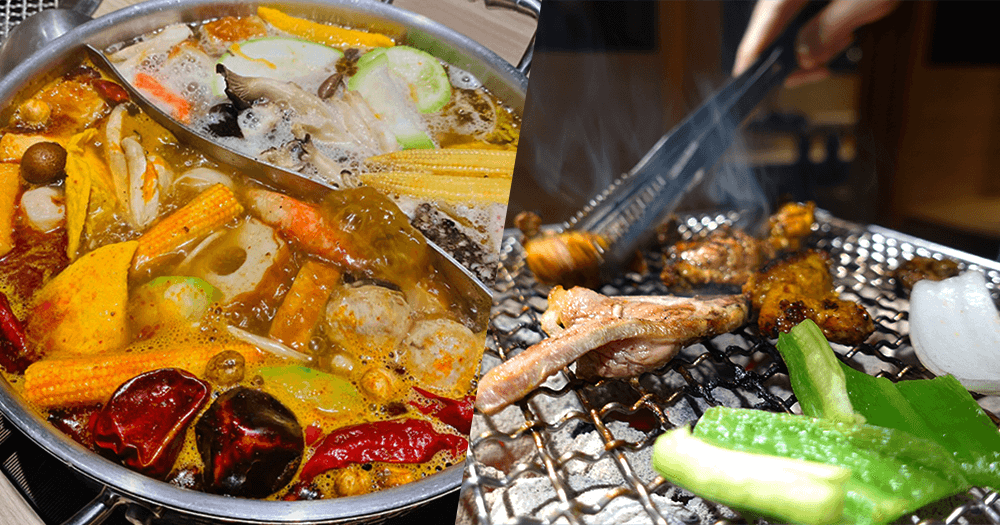

- 食用高鹽食物

火鍋湯底、沾醬、醃漬食品含鈉量高,容易使血壓飆升。高血壓患者應避免喝湯、減少調味料攝取,選擇清淡飲食。

- 忽略居家保暖

室內溫度應維持在18至24度,避免開窗後溫度驟降。使用暖風機或電暖器時,確保溫差不超過5度,減少血管劇烈收縮的風險。

- 情緒過於激動

冬天本就容易血壓升高,過度激動、生氣、熬夜或長時間觀看政論節目,都可能進一步提高心血管疾病風險。建議保持心情平穩,避免情緒起伏過大。

天冷做好保暖,降低猝死風險

冬季氣溫驟降,做好保暖措施是預防猝死的關鍵。建議採取「洋蔥式穿搭」,內穿保暖衣,外加羽絨或羊毛外套,並保暖四肢,根據室內外溫度靈活增減衣物,確保身體適應溫度變化。此外,建議:

- 定期量測血壓:若血壓超過正常範圍,應諮詢醫師調整用藥。

- 飲食調節:攝取熱湯、薑茶等溫暖食物,補充維生素C和E增強免疫力。

- 適度運動:進行簡單伸展或室內活動,促進血液循環,避免劇烈運動。

- 情緒穩定:保持心情平穩,減少壓力與情緒波動。

- 睡前泡腳:促進血液循環,提高身體保暖效果。

- 注意起床方式:先暖身後再慢慢起身,以減少血壓驟降風險。

- 保持室內溫暖:室內溫度保持在20至24度,避免冷風入侵,夜間注意調整。

冬季是心血管疾病的高風險時期,尤其是高血壓、糖尿病、心臟病患者及年長者,更應特別留意天冷帶來的健康威脅。若發現身體有異狀,務必及時就醫,以降低突發猝死的風險。

延伸閱讀

大S流感併發肺炎猝逝!春節後流感疫情升溫,4大高風險族群須注意

高雄人北漂基隆曝「來基隆讀書才知道的」11件事情:冬天冷到靠X