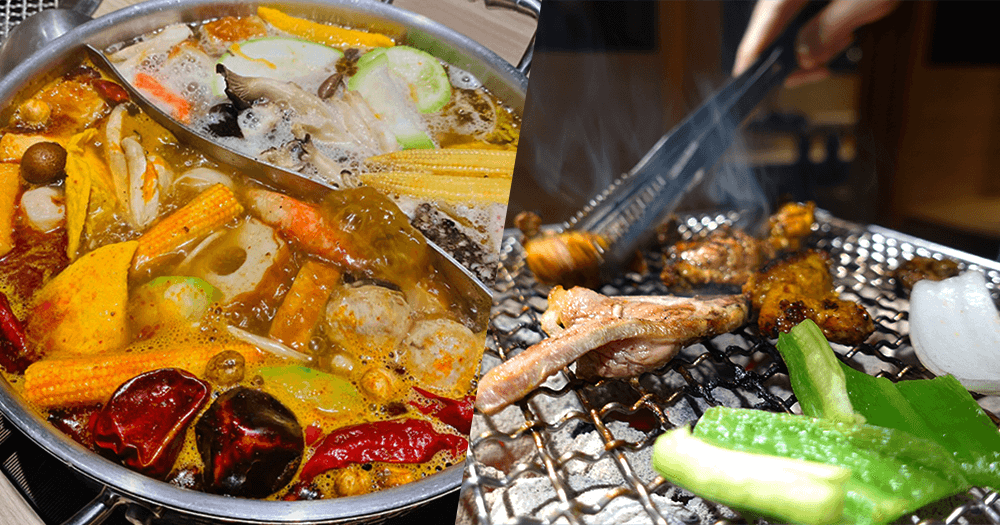

走進台灣的火鍋店,調味區的沙茶醬總是佔據顯眼的位置,幾乎成為每桌必備的蘸料。其濃厚的風味不僅提升了火鍋的層次,也創造出許多經典料理,如沙茶炒飯、沙茶燴飯,甚至在基隆中山區,還有不少店家以沙茶咖哩炒麵為招牌料理。這不禁讓人好奇:基隆與沙茶之間,究竟有什麼樣的淵源?

基隆獨有沙茶味!潮汕移民的味蕾傳承

從南洋到潮汕:沙茶醬的起源

沙茶醬的「祖先」,其實是來自南洋的「沙嗲(Satay)」。這是一種源自印尼、馬來西亞等地的烤肉調味方式,通常以花生醬、香料與椰漿製成醬料,搭配烤串食用。19世紀時,廣東的潮汕地區因地狹人稠、資源有限,許多潮汕人選擇遠赴南洋謀生,有些人甚至因為被拐騙而踏上異鄉之路。在南洋打拼的潮汕人,接觸到了當地獨特的沙嗲風味,並將這種味覺記憶深深刻在心底,帶回故鄉。

然而,回到潮汕後,這些移民發現南洋的沙嗲醬與當地的飲食風格不太搭配,於是進行了一番改良。他們去除了較為甜膩的椰漿,改用花生、蒜頭、魚乾、蝦米與各種辛香料,研製出更加濃郁鮮香、適合炒菜與燴飯的「沙茶醬」。這款改良後的醬料,很快便成為潮汕料理的經典風味,並隨著後來的移民潮,跨越海峽來到了台灣。

潮汕移民與基隆的沙茶文化

19世紀末至20世紀初,隨著戰亂與生計壓力,許多潮汕人背井離鄉,漂洋過海來到台灣謀生。基隆成為潮汕移民落腳的主要據點之一。他們在中山區、七堵一帶從事勞力工作,或靠經營小吃維生。儘管身在異鄉,這道來自南洋、經潮汕人改良的調味醬,迅速在基隆的飲食文化中紮根,發展出專屬於基隆的沙茶料理。

基隆碼頭工人與沙茶料理的誕生

至於為何基隆中山區的流籠頭一帶,會成為沙茶料理的聚落?這可能與早年的碼頭工人文化息息相關。當時,基隆港的碼頭裝卸工作全仰賴人力,在機械尚未普及的時代,碼頭工人每日揮汗如雨,體力消耗極大。他們需要高熱量、重口味的食物來補充體力,而沙茶醬的濃厚鹹香、帶點辛辣刺激的風味,正好滿足這樣的需求。沙茶料理不僅能讓人吃得飽、吃得過癮,更能驅寒暖胃、補充體力,於是成為碼頭工人最愛的餐桌選擇。

其中,最具代表性的料理,便是「沙茶咖哩炒麵」。這道結合潮汕沙茶、日本咖哩與台灣黃麵的料理,正是在碼頭工人的餐桌上誕生的。沙茶的鮮香、咖哩的辛香、黃麵的Q彈,讓這道炒麵成為港都勞工的最愛。隨著時光流轉,這道料理不僅沒有被遺忘,反而逐漸發展為基隆中山區特有的街頭小吃,至今仍擁有大批忠實饕客。

基隆獨有的沙茶美食街區

隨著沙茶料理的流行,基隆港西岸的流籠頭街區(復旦路)逐漸成為沙茶美食的大本營。短短百來公尺的街道上,聚集了三德、老林、阿祿等至少五家經營沙茶炒牛肉的老字號店家,整條街瀰漫著沙茶與咖哩交織的香氣,令人垂涎三尺。「沙茶醬」不僅做為一種調味醬,是一段移民歷史的縮影,也是勞動者的美食記憶,更是專屬於基隆的風味象徵。

這篇文章介紹的名稱常見問題FAQs

沙茶醬最早從哪裡傳來?

沙茶醬源自南洋的「沙嗲」,19世紀經潮汕移民改良後傳入台灣,融入在地飲食文化。

為什麼基隆特別愛沙茶料理?

基隆因潮汕移民落腳,加上碼頭工人需求高熱量食物,沙茶醬濃郁風味在此扎根,發展出獨特料理。

基隆的沙茶美食街區有什麼特色?

流籠頭街區以沙茶炒牛肉聞名,老字號店家林立,街道瀰漫沙茶與咖哩香氣,展現濃厚勞動者風情。

延伸閱讀

基隆人的咖哩魂:海軍咖哩到沙茶咖哩炒麵,濕冷港都的暖胃秘方!